Questo genio americano iconoclasta, figlio e nipote di scultori, operò infatti in una modalità talmente ludica che finì inevitabilmente con l’innovare - e per sempre - l'universo stantio dell’arte come forma tangibile. Fu il primo artista americano ad avere una dimensione internazionale. Fu il primo a introdurre il movimento come costante.

Fu il primo, vero, cantore dell’età del ferro. Curioso destino per Alexander Calder, che abiurò la civiltà della tecnica – era ingegnere ma smise presto di esercitare per mettersi a fare l’artista – e si rifugiò in un circo.

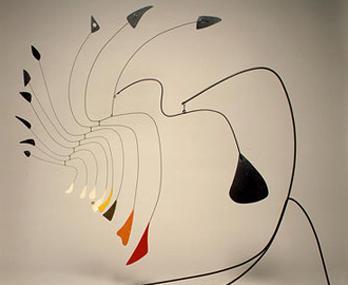

«La gente pensa che i monumenti debbano ergersi dal terreno, mai dal soffitto, ma i mobiles possono essere anche monumentali» disse, nel 1969.

In questo Calder-one che è stato il novecento delle avanguardie e delle tribolazioni, lui, «americano tipico», procedette per sottrazioni. Levò massa, volume, plasticità, peso gravitazionale. Cosa restò? L’anima dell’arte. L’essenziale, che è sospeso come Dio (che è, pure, in 3D). Del resto i mobiles (intitolati così da Marcel Duchamp, che li definì «accalappiacani del vento») nascono quando Calder visita il caotico (in senso geometrico) studio del pittore olandese Piet Mondrian e decide che quelle forme non possono - e non devono - rimanere bidimensionali.

Così la scultura esce dalla tradizione e Calder muta un linguaggio che era fermo al tempo di Fidia.

Definirlo minimal, però, sarebbe come fargli un torto, perché questo scultore dell’aria fonde il circo francese – basato sul valore degli artisti - con quello americano – incentrato sulla spettacolarità. Nella cultura francese il circo è vertigine mortale, l’assillo della caduta, metafora del destino tragico d’artista. Calder ribalta tale prospettiva in chiave ottimistico-americana: è il volo, più che la caduta, ad attrarlo. Insieme ad una sorta di non-senso clownesco che pervade il tutto: la gratuità, l’assenza di significato e il vuoto sono caratteristiche portanti delle opere di Calder. Le stesse che permettono di attribuire a tali, curiosi manufatti, un ventaglio illimitato di significati. Su tutto la costruzione di uno spazio inenarrabile di levità.

Come nel “Big Red”, del 1959: geometria e monocromatismo da contemplare, contro il logorio della vita moderna. “Little spider”, del 1940: una sorta di danza astrale dal grande impatto emotivo. “Glass Fish”, del ’55: natura e artefatto si fondono per mezzo della lirica.

Calder produce un infinito senza dimensioni ove l’illimitatamente grande e l’immensamente piccolo convivono, pacifici, dispensando straniamento e plasticità concettuale in ogni dove. La maquette del “Teodelapio” (1962), ad esempio, è un capolavoro del bilanciamento architettonico-formale: rappresenta la genesi della celebre scultura en plein air di Spoleto (l’unico stabile monumentale di Calder in Italia) a proposito della quale l’artista scrisse: «La gente continua a vederci un riferimento fallico. Sinceramente non pensavo a questo quando l’ho ideata».

Disinteressato al delirio interpretativo che pervade la produzione artistica dei suoi contemporanei, Calder arriva a provare quasi ribrezzo per le manierate forme della statuaria classica, così ferme, inchiodate a terra come fossero prigioniere di un destino ineluttabile di noia. «L’aspetto lugubre di un’opera simile è abolito dal mio vocabolario di scultore» avrebbe detto, il nostro, innanzi allo “Schiavo che si desta” di michelangiolesca fattura.

La mostra di Roma è ricca di tutte le opere più celebri, ed è un bel vedere. Perchè Calder anticipò la performance art di almeno quattro decadi e fu creatore di universi nei quali ogni elemento può muoversi autonomamente, oscillando in libertà e facendo spostare gli altri elementi. La conseguenza è che la forma complessiva del tutto diviene soggetta al continuo mutamento e può assumere infiniti aspetti. Lo spettatore, così, è travolto da un qualcosa che non s’immagina neanche lontanamente: ci si sente catapultati in una profondità onirica infantile che, da un punto di vista delle percezioni, potrebbe essere descritta come una sorta di «ritorno all’utero».

Sospendendo l’arte, Calder le diede, dunque, il soffio vitale, cioè la rese abile a generare da se stessa.

I ritratti in fil di ferro, poi, non s’erano mai visti prima.

Questo ferro lieve, leggero. Questo ferro che forse un giorno arrugginirà.

Per intanto brilla, ipnotico, di poetiche e infinite illusioni.

Fonte: Ilsole24ore

Commenti 0

Inserisci commento